Анкилоз ВНЧС – патологическая дисфункция челюстей височно-нижнечелюстного сустава, при которой происходит ограничение его подвижности и сужение суставной щели. Различают одностороннюю и двустороннюю патологию, однако двустороннее поражение встречается достаточно редко. Чаще деформация челюсти наблюдается только с одной стороны и, в большинстве случаев, ее подвижность со временем сильно ограничивается.

Врожденная дисфункция не сильно распространенное явление, как правило, она является следствием других аномалий челюсти. Клинические отклонения суставных поверхностей разделяют на костные и фиброзные. Заболевание диагностируется преимущественно у детей и подростков мужского пола. В младшем возрасте, по большей части, образуется сращение костного характера, поскольку происходит интенсивный рост костей. У людей зрелого возраста обычно проявляется фиброзная форма.

Каковы причины возникновения аномалии?

Анкилоз височно-нижнечелюстного сустава случается по различным причинам:

- Переломы внутри суставов.

- Воспалительные заболевания.

- Открытые травмы с гнойным процессом.

К данному недугу приводит и длительное нахождение в гипсе, а также долгое лечение патологий с гнойными осложнениями.

Травматизм – основная причина происхождения недуга. Травмы во время родов, падения, ранения, удары повышают риск перелома нижней челюсти, вывиха верхней, гемартроза внутри сустава.

В результате травмы или воспаления возникают области без хрящей. На них разрастаются грануляции, в дальнейшем уплотняются, и появляется плотный рубец. Именно он называется фиброзным анкилозом.

В некоторых случаях болезнь случается в результате гнойного отита среднего уха при длительном течении патологии и отсутствии лечения. Костные разрастания масштабно развиваются, спаивают височную кость с проксимальным участком ветви нижней челюсти. В итоге человека поражает анкилоз сустава нижней челюсти.

Аномалия бывает двусторонней – фиброзной или костной с двух сторон или с одной стороны фиброзной, а с противоположной – костной. В таких случаях налицо абсолютная неподвижность челюсти.

Классификация

Согласно принятой в настоящее время классификации анкилозы височно-нижнечелюстного сустава подразделяются на врожденные и приобретенные. Первая разновидность патологии встречается в клинической практике сравнительно редко, и, как правило, связана с другими нарушениями строения челюстно-лицевой области.

Анкилозы ВНЧС также могут быть односторонними (93%) и двусторонними (7%). Поражения правого и левого сустава диагностируется одинаково часто.

По характеру патологических изменений выделяют костное сращение, более характерное для больных детского и юношеского возраста, что обусловлено сравнительно быстрым ростом косных структур в раннем возрасте. У взрослых больных чаще выявляется фиброзная разновидность заболевания.

Обратите внимание

Анкилоз ВНЧС бывает частичным и полным. При частичном на суставных поверхностях сохраняются незначительные остатки хряща, а при полном – нижнечелюстная кость сохраняет абсолютную неподвижность.

Разновидности анкилоза ВНЧС

Болезнь бывает костного и фиброзного типа.

Фиброзный анкилоз характеризуется особой патологией – контрактурой кисти. Это значит, что мышцы в здоровом положении сгибают фаланги и распрямляют другие дистальные фаланги. При возникновении ретракции мышц пятнисто-фаланговые суставы согнуты, при этом межфаланговые пребывают в состоянии гиперэкстензии.

Болезнь классифицируется в зависимости от месторасположения: внутрисуставная, капсулярная и внесуставная.

Различают полный и неполный анкилоз. В первом случае подвижность отсутствует на 100%, во втором – частично сохранена.

Симптомы, диагностика и перспективы

Анкилоз во взрослом возрасте по причине травмы или воспалительных процессов распознается статистически быстрее, так как больной ощущает дискомфорт, болевые ощущения, наблюдает нарушение речи. Проводится рентген, пальпация, а также опрос пациента на предмет изменений. В детском и подростковом возрасте определить анкилоз труднее.

Родителям, врачам, педагогическому персоналу необходимо быть бдительными и вести постоянный мониторинг здоровья, наблюдать за развитием ребенка, чтобы исключить любые возможные осложнения, предотвратить тяжелые последствия. Для диагностики ребенка необходимо своевременно показывать докторам узкой специализации, которые проводят индивидуальный осмотр и могут дать конкретные выводы и наблюдения, порекомендовать дальнейшие действия в случае обнаружения патологий.

Симптомы анкилоза ВНЧС:

- Челюсть не раскрывается полностью. Ребенку сложно открывать рот, чтобы положить туда кусочек пищи. Процесс жевания осложняется болью в суставе. Ребенок предпочитает жидкую пищу, которую не нужно жевать, отказываясь от сырых овощей и фруктов, мяса. Как следствие появляется недобор веса.

- Неудовлетворительное состояние зубов. Налет, зубной камень даже в детском возрасте, кариес, пародонтозы и пародонтит, стоматит. Это объясняется тем, что человеку трудно открывать челюсть для проведения гигиены полости рта.

- Нарушение функции речи. Так как челюсть плохо открывается, двигательная функция по горизонтальной оси ограничена, то человек не может говорить внятно и четко. У детей в возрасте 2–5 лет в связи с этим вполне возможны задержки развития, так как ребенок не может общаться со сверстниками. Работа с логопедами не помогает, так как причина именно в физиологии.

- Внешне заметна асимметрия лица. Только 7 случаев из 100 – это анкилоз с двусторонним развитием. Чаще всего встречается именно одностороннее повреждение сустава. При этом челюсть как бы перекошена в сторону поврежденного сустава. В случае двустороннего дефекта челюсть, словно отодвинута назад. Меняется прикус.

Узкие специалисты могут дать зацепки и направить на дополнительные осмотры и рентген. В дальнейшем прояснить картину поможет МРТ, которая покажет, что конкретно происходит внутри сустава. Перспективы зависят от тяжести заболевания и ее степени. Если болезнь не зашла дальше фиброзных спаек, то хирургическое вмешательство может дать некоторые гарантии.

Если же болезнь запустили, и произошло полное окостенение сустава, то даже операция не дает 100% шансов на излечение. Как правило, в таких случаях человек остается инвалидом. Развиваются другие последствия на фоне анкилоза. Со временем пациент затухает. Невозможность нормально общаться делает его изгоем в социуме. Невозможность нормального питания сказывается на работе всего организма.

Какие признаки имеет анкилоз сустава?

Основной симптом, который присутствует при диагнозе «анкилоз ВНЧС» — это отсутствие движений сустава. Остальные характерные черты зависят от того, в каком состоянии был обездвижен сустав. Если пострадавший сустав колена находится в согнутом положении, и в таком виде возникла данная патология, то существует риск неподвижности пациента в будущем.

Если травма с последующей фиксацией произошла в прямом состоянии, больной в дальнейшем будет ходить без проблем. Анкилоз фиброзного типа определяется болезненными ощущениями в суставе с выполнением качательных действий. При костном анкилозе боль отсутствует.

Заболеванию сопутствует микрогения, которая искажает лицо пациента и нарушает психику.

Помимо ВНЧС анкилоз возникает и у зубов. В этом случае временный маляр не выпадает из-за отсутствия постоянного зуба. Болезнь означает потерю периодонтальной связи и крепкую фиксацию кости с корневым цементом.

Основным признаком патологии является наличие второго временного моляра, при этом постоянный не появляется и не растет. Такой зуб меньше остальных и нередко наклонен в сторону. Подобная аномалия является не такой серьезной, как вывих ВНЧС с последующим анкилозом, устраняется путем установки искусственной коронки.

Причины

Заболевание способно развиваться автономное, а также быть следствием:

- Воспалительных гнойных процессов, происходящих внутри сустава,

- Болезней среднего уха (мезотимпанит, гнойный отит и др.);

- Некротических процессов в костном мозге и непосредственно в кости.

Если развитие патологии приходится на детский или юношеский возраст, причина, скорее всего, кроется в присутствии агрессивных инфекционных возбудителей. Как следствие, в суставах наблюдается образование гнойников. Наличие инфекции во взрослом организме — результат параллельно протекающих заболеваний, к примеру, гонореи или дифтерии. Реже этому способствует соседство суставов, зараженных какой-либо инфекцией.

Помимо воспалительных процессов, причиной анкилоза ВНЧС часто становятся полученные травмы, провоцирующие образование неподвижных сращений. Также патология может быть последствием родовой травмы, когда в процессе родоразрешения применяются медицинские щипцы.

Как диагностируется анкилоз ВНЧС?

Когда пациент подозревает у себя эту аномалию, он отправляется к доктору. На осмотре врач обнаруживает проблемы с открытием рта, при этом промежуток между верхней и нижней челюстями при попытке это сделать составляет всего 1 см и даже меньше. Норма равна трем средним пальцам руки человека. Еще одним признаком, подтверждающим анкилоз височно-нижнечелюстного состава, является асимметрия лица.

Для диагностики показана ортопантомография, компьютерная и рентгенография, в результате которых обнаруживаются особые признаки недуга: отсутствие наполовину или полностью щели в суставе, разрушение ветви нижней челюсти, поражение суставной головки. В качестве дополнительных исследований проводится артрография с контрастом. Чтобы определить состояние прикуса, врач рекомендует выполнить исследование диагностической модели челюсти.

Важно различать патологию с другими недугами, имеющими схожие признаки. Например, опухоль челюсти, рубцы, инородные предметы из металла и другое.

Симптомы

При развитии заболевания в детстве, анкилоз ВНЧС происходит с очевидными признаками деформации лицевых костей. Если присутствует одностороннее смещение, формируется перекрестный прикус. Для двустороннего поражения челюсти характерно западание подбородка, при этом развивается микрогения и «птичье лицо», в сочетании с выраженным глубоким прикусом. Отсутствие нормального питания у детей способствует приостановке физического развития.

Проблема полноценного дыхания ночью — еще один очевидный показатель при анкилозе ВНЧС, его нарушение чревато для больного остановкой дыхания и западением языка.

Невозможность нормальной гигиены рта провоцирует образование костных отложений и налета на зубах, которые со временем приводят к появлению кариеса, а также пародонтита.

Лечение анкилоза ВНЧС. Хирургические и ортодонтические методы

Если болезнь имеет начальную стадию, в качестве лечения проводится консервативные методы. К ним относится физиотерапия, инъекции гидрокортизона внутрь сустава. В дополнение возможна редрессация – раскрытие челюстей насильственными методами под наркозом.

Устранение патологии в стойкой форме проводится только хирургическим путем с дальнейшим ортодонтическим восстановлением. На операции пациента избавляют от деформации лица и возвращают функционирование нижней челюсти. Большое значение имеет анестезия пациента, так как интубация вызывает трудности. В таком случае, если нет возможности провести назотрахеальную интубацию, проводится трахеотомия.

После операции для недопущения рецидивов назначается фиксация нижней челюсти шинами и специальными внутриротовыми приспособлениями, массаж, механотерапия, миогимнастика.

Физиотерапия оказывает положительное влияние на процесс выздоровления. Процедуры снимают воспаление и боль, уменьшают отек и восстанавливают подвижность пораженного сустава. В тяжелых случаях показана артропластика, когда производится разъединение концов костей суставов с созданием обновленных поверхностей, между которыми устанавливают прокладки из особой ткани. Неправильное положение суставов лечат остеотомией – выпрямлением. Если случай сложен, проводится замена сустава полностью.

Профилактические меры

Пожалуй главной профилактической мерой, позволяющей не допустить развития такой серьезной патологии как акилоз ВНЧС, является предупреждение травмирования лица, в независимости от возраста.

Помимо этого, крайне необходимо следить за здоровьем и ответственно подходить к лечению воспалительных гнойных процессов, которые впоследствии могут повлечь появление крайне неприятных патологических образований.

Если вы начали замечать тревожные симптомы или испытывать дискомфорт во время еды или разговора, срочно обратитесь к врачу и пройдите комплексную диагностику.

Период реабилитации после лечения анкилоза ВНЧС очень важен. Игнорировать его нельзя ни при каких обстоятельствах, а начинать незамедлительно после проведения хирургических манипуляций.

Прогноз лечения и профилактические меры

Если анкилоз ВНЧС не был вылечен своевременно, возникает сложная асимметрия лица и функциональные проблемы. Грамотная коррекция хирургическим путем при своевременном обращении к врачу нормализует работу нижней челюсти и восстановит внешность. Однако в последующем отмечается большая частота рецидивов. Это значит, что важно после операции проводить некоторые профилактические меры.

В первую очередь необходимо избегать травм и гнойных патологий сустава. Показана реабилитация после операции, а также качественная ортодонтическая терапия у опытного специалиста.

Диагностика

Для дифференциальной диагностики заболевания необходимо обратиться к челюстному хирургу, поскольку анкилоз ВНЧС, в своем классическом проявлении, имеет симптоматику, аналогичную с челюстной контрактурой. Помимо этого, рекомендуется выяснить природу дисфункции челюсти, и определить — не является ли она следствием образовавшейся опухоли.

Обычно при визуальной диагностике больного обнаруживается ограниченная возможность открывания рта, когда амплитуда оттягивания нижней челюсти практически отсутствует и не превышает более одного сантиметра. Тогда как нормальные показатели расстояния между зубами обеих челюстей находятся в пределах трех средних пальцев. Для этого состояния также характерным является – невозможность выполнять движения нижней челюстью по горизонтали, что свидетельствует об асимметрии лица.

Во время проведения КТ или рентгенографии ВНЧС выявляются следующие признаки патологии:

- Отсутствие щели;

- Деформационные изменения челюсти;

- Сокращение челюстных ветвей;

- Поражение головки сустава;

- Изменение мыщелкового отростка.

Заболевание необходимо дифференцировать с сокращением подвижности челюсти, не имеющих отношения к опухолям суставов, рубцами слизистой и шеи, а также инородным телам.

Анкилоз височно-нижнечелюстного сустава

АНКИЛОЗ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА

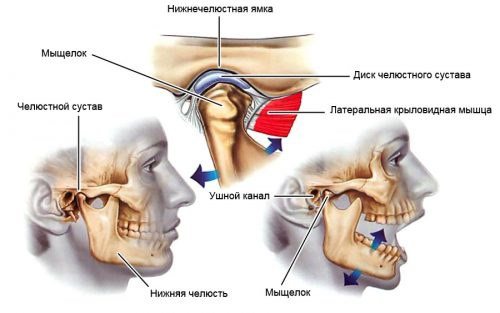

Этим заболеванием называют стойкое сведение челюстей вплоть до полной неподвижности нижней челюсти, обусловленное патологическим соединением суставных поверхностей фиброзной или костной спайкой вследствие деструктивных изменений элементов сустава. В дальнейшем это сопровождается полным или частичным исчезновением полости сустава. К анкилозированию приводят инфекционные артриты, гнойные отиты, остеомиелиты, травма головки мыщелкового отростка нижней челюсти и других костных образований сустава. Под влиянием воспалительного процесса суставные поверхности головки, ямка и межсуставной диск расплавляются с последующим замещением этих образований грануляционной, фиброзной, а затем и костной тканью. Когда анкилоз бывает осложнением перелома шейки мыщелкового отростка нижней челюсти в зоне «роста», образуется избыточная костная мозоль, как правило без гнойного воспаления.

В большинстве случаев анкилоз возникает в детском и юношеском возрасте. Это связано с особенностями строения суставного хряща. До 25 лет он гиалиновый, нежный и мало устойчив к инфекции, а затем он становится грубоволокнистым, более выносливым к нагрузке и инфекции.

Бывает анкилоз одного или двух суставов. При односторонних анкилозах из-за недоразвития нижней челюсти в месте поражения обычно заметна асимметрия лица. Чем раньше возникло заболевание, тем резче выражена асимметрия.

Известно, что нижняя челюсть растет по типу энхондральной оссификации. Ростковая зона находится в области мыщелкового отростка. Это центр продольного увеличения (роста) нижней челюсти. Нарушение зоны повышенной оппозиционной активности приводит к замедлению или полному прекращению роста кости в длину.

Недоразвитию кости также способствует мышечная тяга. При плотно сомкнутых челюстях собственно жевательная мышца постоянно находится в повышенном тонусе. Она способствует не только укорочению ветви нижней челюсти и образованию полулунного вдавления по нижнему краю нижней челюсти в области угла, но и деформации тела нижней челюсти на стороне поражения.

Кроме того, возникает уплощение тела «здоровой» половины нижней челюсти. Односторонние анкилозы приводят к смещению подбородка от средней линии в пораженную сторону, при двусторонних анкилозах подбородок смещен кзади.

Выраженность изменений в суставе зависит от характера патологического процесса, приведшего к анкилозу, возраста больного, длительности заболевания и обусловлен развитием фиброзной, а затем костной ткани.

Различают фиброзный и костный анкилоз височно-нижнечелюстного сустава, но по сути это стадии одного процесса. Спайки в суставе могут быть по всей суставной поверхности, тогда возникает полный анкилоз и открывание рта практически невозможно. Если спайки образовались не по всей суставной поверхности, а лишь в переднем или заднем отделе сустава (частичный анкилоз), то возможно незначительное открывание рта. Костные разрастания могут достигать столь больших размеров, что образуется сплошной костный массив, занимающий почти всю вырезку нижней челюсти между мещелковым и венечным островками. В спаечный процесс иногда вовлекаются и соседние кости. При этом движения в суставе не определяются.

Воспаление височно-челюстного сустава

Большое значение для диагностики анкилоза височно-нижнечелюстного сустава имеет рентгенография и томография. На рентгенограмме при фиброзных спайках отсутствует суставная щель. При костных спайках трудно проследить за контурами суставных образований. Обзорные рентгенограммы сустава в различных проекциях помогают выявить истинную природу изменений, определить глубину костных разрастаний, их направление и многие другие детали, интересующие хирурга. Томограммы дают более ясное представление о глубине костных разрастаний. В тех случаях, когда анкилоз является следствием гнойного отита при остеомиелите нижней челюсти, на томограммах видны обычно обширные разрушения головки, части шейки мыщелкового отростка и переднего суставного бугорка, неровность контуров смещенных отделов кости, неравномерное сужение суставной щели, краевой склероз соприкасающихся поверхностей, деформация ветви челюсти (ее укорочение и расширение).

Анкилоз сопровождается нарушением прикуса, обилием назубных отложений,, множественным разрушением и дистопией зубов. Зубы во фронтальном отделе нижней челюсти, как правило, расположены веерообразно и часто касаются режущими краями твердого неба.

При односторонних анкилозах височно-нижнечелюстного сустава другой сустав, несмотря на сохраняющуюся годами неподвижность нижней челюсти, как правило, не подвергается патологическим изменениям.

Лечение анкилоза височно-нижнечелюстного сустава в основном хирургическое. Однако в ранней стадии фиброзного анкилоза, когда еще спайки окончательно не сформировались и не распространились на весь сустав, возможно успешное консервативное лечение гидрокортизоном и последующей механотерапией. Вначале, если это технически возможно, гидрокортизон вводят в полость сустава по 25 мг 1—2 раза в неделю, всего 5—6 инъекций. Затем проводят механотерапию челюстей с постепенно увеличивающейся нагрузкой. Для этого применяются различные приспособления (пассивная и активная механотерапия). Наибольшее распространение получил аппарат, разработанный в ММСИ (рис. 132).

Метод одномоментного насильственного разрыва спаек с последующей механотерапией не заслуживает одобрения, так как в месте разрыва возникает кровоизлияние и вновь образуются еще более мощные спайки. Если выбран этот вид лечения, то его нужно сочетать с инъекциями гидрокортизона в полость сустава или внутрисуставным введением ферментов (лидаза, гиалуронидаза и др.).

Задачей хирургического лечения анкилоза является создание ложного сустава. Для этих целей еще в середине прошлого столетия стали выполнять остеотомию нижней челюсти с прокладкой (интерпозицией) между костными фрагментами мягких тканей, чтобы предотвратить срастание разъединенной кости. С тех пор предложено много различных оперативных методик. Постепенно было установлено, что для последующей функции нижней челюсти большое значение имеет уровень остеотомии.

Дефекты ротовой щели и их устранение

Нижняя челюсть как бы подвешена связками и мышцами к основанию черепа. Постоянной точки вращения нижней челюсти в височно-нижнечелюстном суставе нет, а есть так называемая геометрическая точка вращения, где наиболее близко подходят друг к другу траектории различных движений нижней челюсти. Нижняя челюсть таким образом является двуплечным рычагом с непостоянной точкой опоры. Эта геометрическая точка вращения находится на границе верхней и средней трети ветви нижней челюсти, т. е. над мандибулярным отверстием. Здесь и целесообразно производить остеотомию.

Так, при анкилозах, не сопровождающихся массивными разрастаниями, с поражением в пределах головки нижней челюсти, раньше с успехом применяли методики Львова и Рауэра. Методика Львова: после остеотомии иссекается передний участок ветви челюсти в виде клина и моделируется головка нижней челюсти. Методика косой остеотомии Рауэра отличается тем, что моделировка кости не производится, но между остеотомированными поверхностями помещают кусок широкой фасции бедра со слоем жировой клетчатки, предотвращающий срастание костных фрагментов.

В настоящее время представляет большой интерес предложенная в 1963 г. В. С. Йовчевым «подвесная артопластика». После остеотомии и резекции мыщелкового отростка осуществляется остеотомия венечного отростка, который затем соединяют с участком ветви нижней челюсти, где была остеотомия мыщелкового отростка. Таким путем одновременно устраняют анкилоз и микрогению, так как остеотомия венечного отростка производится в виде ступеньки (рис. 133, а, б).

После обычной остеотомии костные фрагменты нередко срастаются, так как в зоне вмешательства не успевает образоваться кортикальная костная пластинка и фрагменты нижней челюсти вновь плотно прилегают друг к другу. Чтобы предотвратить срастание, предложено много различных методов. Все они сводятся к трем основным.

1. Создание широкого диастаза между костными фрагментами на длительный срок. Для этого по предложению А. А. Лимберга нижняя челюсть в области операции полностью отделяется от прикрепляющихся к ней жевательных мышц (скелетируется) и вытягивается вниз и вперед.

2. Интерпозиция между фрагментами кости различных тканей и материалов. Для этого применяют окружающие ткани, в том числе и часть мышц; свободно пересаженные ткани (кожа, фасция, клетчатка ткани деэпидермизированного филатовского стебля); пластмассовые колпачки, биологическую пластмассу и др.

3. Ранняя механотерапия челюстей и лечебная физкультура. Заслуживает внимания предложение Г. П. Иоанидиса для предотвращения рецидива анкилоза у больных в возрасте до 25 лет обязательно удалять после остеотомии верхний фрагмент кости, так как в этом костном массиве — выше головки нижней челюсти — могут еще сохраняться «зоны роста».

Особенности и опасности недуга

Развитие анкилоза в среднем возрасте заключается в том, что надкостница и перихондрий сустава постепенно заменяются хрящом со структурой волокна, а диск перерождается в плотный хрящ. Разрушаются они не быстро, во время их разрушения появляется рубцовая ткань. Эта анатомия возрастных изменений приводит к частому фиброзному сращению в суставах.

Чем скорее у человека развиваются патологические процессы в нижнечелюстном суставе, тем сильнее становится заметна деформация этой челюсти, особенно если смотреть на сторону, пораженную недугом. Это связано с нарушением или отсутствием такого действия, как жевание, а также оттягивающим действиям мускулов, которые находятся в подбородочной области лица. Как результат, появляется недоразвитие нижней челюсти с одной стороны и искривление подбородка. Такое недоразвитие нижнечелюстного сустава может привести к задержке в развитии других костей лица, к их деформации, особенно к деформации верхней челюсти и отклонений зубного ряда от нормы.

Чем раньше начнется лечение, тем быстрее и эффективнее будет возвращение пациента к нормальной жизни. Ведь это заболевание не только приносит физические мучения, но и может нанести непоправимую психологическую травму ребенку или взрослому.

Основные симптомы и признаки болезни

Самой распространенной жалобой людей, у которых подозревается заболевание височно-челюстного сустава, бывает невозможность открытия рта на нужную ширину. Это затрудняет прием пищи, речь становится нечеткой.

Если признаки заболевания проявляются в раннем возрасте, то больной может заметить такие нарушения, как:

- Деформация лица, сопровождающаяся аномалией зубного ряда, развитием неправильного прикуса.

- Нарушения при смене зубов.

Маленькая пациентка с анкилозом ВНЧС

В случае появления и подтверждения одностороннего заболевания височно-челюстного сустава наблюдается ярко выраженное смещение контуров лица в сторону поражения. При этом появляется перекрестный прикус. При двухстороннем поражении височно-челюстного сустава появляется смещение подбородка назад, развивается так называемое “птичье лицо”, что подтверждает диагноз заболевания: недоразвитость нижней части лица и глубокий прикус. У малышей нарушается процесс приема пищи, что приводит к гипотрофии и задержке физического развития ребенка.

У тех людей, у которых поражен нижнечелюстной сустав, появляются следующие симптомы:

- Нарушение дыхания во время сна, появление храпа.

- Западание языка.

- Развитие ночного апноэ.

При заболевании анкилозом височно-нижнечелюстного сустава невозможно нормально почистить зубы, прополоскать полость рта. Появляется зубной налет и камень, все это приводит к развитию кариеса и пародонтита.

Лечение

Анкилоз ВНЧС лечится терапевтическим и хирургическим способом. Выбор метода лечения зависит от стадии патологического процесса.

Консервативное лечение используется при фиброзной форме на начальных стадиях и включает:

- Лекарственную терапия – препараты, рассасывающие фиброзную ткань (лидаза, йодид калия и др.).

- Физиолечение (фонофорез).

- Разработка сустава.

Если патология не поддается лечению, а также при костном анкилозе используется хирургический метод.

Прогноз

Без оперативного вмешательства анкилоз ВНЧС приводит к тяжелейшим последствиям в виде неисправимой деформации лица и выраженных функциональных расстройств челюстно-лицевой системы. Хирургические операции позволяют устранить выраженные дефекты, обусловленные патологией. К сожалению, даже самые современные операции не позволяют полностью предотвратить рецидив анкилоза, поэтом усилия челюстно-лицевой хирургии направлены на поиск вариантов более эффективного лечения данной патологии.

Постановка диагноза при анкилозе

Томография пациента больного анкилозом

Во время осмотра обратившегося к врачу человека, у которого подозреваются либо подтверждаются признаки заболевания в виде нарушения строения нижнечелюстного сустава, как правило, обнаруживается невозможность открывания рта или ограничение его открывания, а также асимметрия контуров лица. Нижнечелюстной сустав не может делать скользящие движения по горизонтали.

Проведенные исследования – ортопантомография, компьютерная томография, рентгеновский снимок – дают доктору возможнось видеть следующие признаки: полное или неполное ненаблюдение щели, нижнечелюстной сустав имеет разрушенную головку, деформированная или короткая нижняя челюсть. Если возникает необходимость, то назначаются дополнительные обследования на электромиографе. Также для того, чтобы оценить прикус, изготавливается диагностическая модель челюстей.

Нижнечелюстной сустав, который поражен анкилозом, нужно дифференцировать с невозможностью движения нижней челюсти, которое не имеет связи с такой патологией суставов, как опухоль челюсти (одонтома и саркома), рубцы на лице или в области шеи как следствие травмы.